不止 AI 有幻觉,你的 ROI 也有。

在每一份“看起来科学”的报表背后,可能都隐藏着被算法、口径与激励机制扭曲的现实。数据在增长,真相却在远离。

1、为什么你的增长数据正在欺骗你?

在数字化转型浪潮下,营销预算持续攀升——数百万甚至上千万美元的投入,被寄望于驱动可持续、可量化的增长。

企业不缺数据,但我们通过与多个知名出海品牌讨论的发现一些普遍存在的决策隐患.

大多数企业的增长决策,正建立在一份“系统性失真”的 ROI 报告之上:

- 流量来源的识别与真实情况存在偏差;

- 营销渠道的价值贡献计量错误;

- 营销预算分配基于不完整或重复归因的数据;

- 接近一半的管理层承认,他们“不完全信任内部汇报的ROI报表的准确性”。

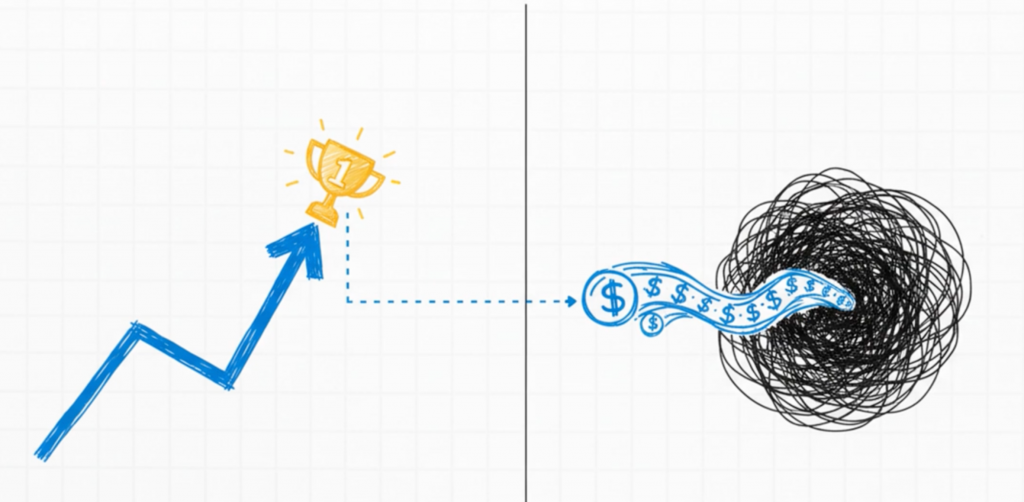

这意味着,当你看到 ROI 上涨时,它可能只是“幻觉”——一个由数据自洽构成的假象。而当你削减那些“表现不佳”的渠道预算时,你可能正在误伤真正具备增长潜力的引擎。

报告的曲线在上升,但现实的效率在下滑。在表面上,数字平衡、增长稳健。但在底层,你的营销费用正被一个 “虚假高效” 的归因系统所误导,流向那些战功被虚报的渠道。

问题不在于数据是否缺失,而在于你所看到的数据,是否是“真相”。

很多时候,我们以为在衡量增长,其实只是在统计误差。

2、归因的本质:对价值贡献的公正审判

我们必须直面一个残酷的事实:绝大多数企业对营销价值的判断,是建立在沙滩上的。

什么是归因(Attribution)?

归因,在商业分析中,其核心并非简单地计算“最后一次点击”。

它是一个评估用户完整转化旅程中各触点真实价值贡献的科学方法——从首次曝光到最终购买,每一个行为节点,都在决定整体增长的分布。

触脉咨询认为,归因的终极目标,是回答三个决定 ROI 生死,并驱动高效决策的问题:

- 转化链条中的真实增量贡献者是谁?

- 这个渠道/素材的投入,能带来多少边际增长?

- 如果减少投入,预期损失会是多少?

归因的价值,不在于“记录历史”,而在于预测未来。

当企业真正理解它的本质,归因就不再是一张报告,而是一面“增长雷达”,让团队看清哪些渠道真正驱动结果,让预算配置更有方向感。

反常识冲突点:归因不是为了“证明”历史投放有效,而是为了“预测”下一步投入的回报。它让决策从“凭感觉”走向“凭证据”,让营销从被动追数转变为主动调度。在这个意义上,归因不是报告的一部分,而是 ROI 的校准基石。

3、为什么现在的归因更难做了?

在过去十年里,归因曾经是数字营销中最具确定性的部分。但如今这种“确定性”正在迅速崩塌。

数据不再完整,路径不再清晰,模型不再可靠。

归因,正从一个理性科学,退化为由算法幻觉与统计假设主导的概率游戏。

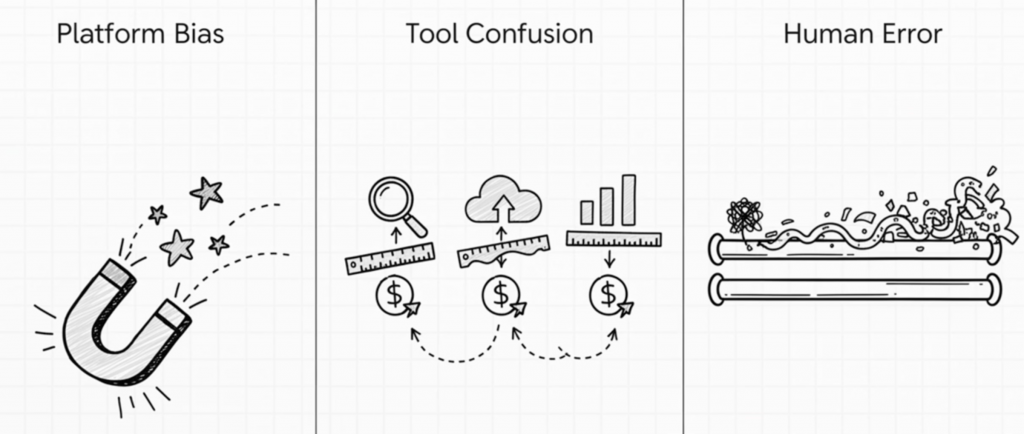

(1)平台内生激励与算法偏置:把“容易发生的转化”包装成“因我所致”

投放平台的目标是最大化“可被证明的效果”。算法天然会倾向于那些更容易被“归功”的场景:

- 下沉分发:算法偏好离转化更近的人群,ROI 看起来更高,但实际增量并未提升;

- 重定向拥挤:多个广告组争抢同一批高意向人群,最终每个渠道都能拿到“漂亮 ROI”;

- 创意偏置:算法青睐 CTR 高、短期转化强的内容,长期品牌资产被系统性低估。

这类“报表友好型分配”会导致一个悖论:花钱越精准,越难看清钱真正改变了什么。

而更隐蔽的陷阱在于——各大平台彼此封闭, Meta、Google、TikTok都有自己的归因体系与回传规则。

结果,所有平台的报告都自洽且表现优秀,决策者被困在平台的“囚徒困境”中:信任 A 就要怀疑 B,信任 B 就要否定全局。这不是增长,而是统计幻觉。

归因之难,从看不全开始。

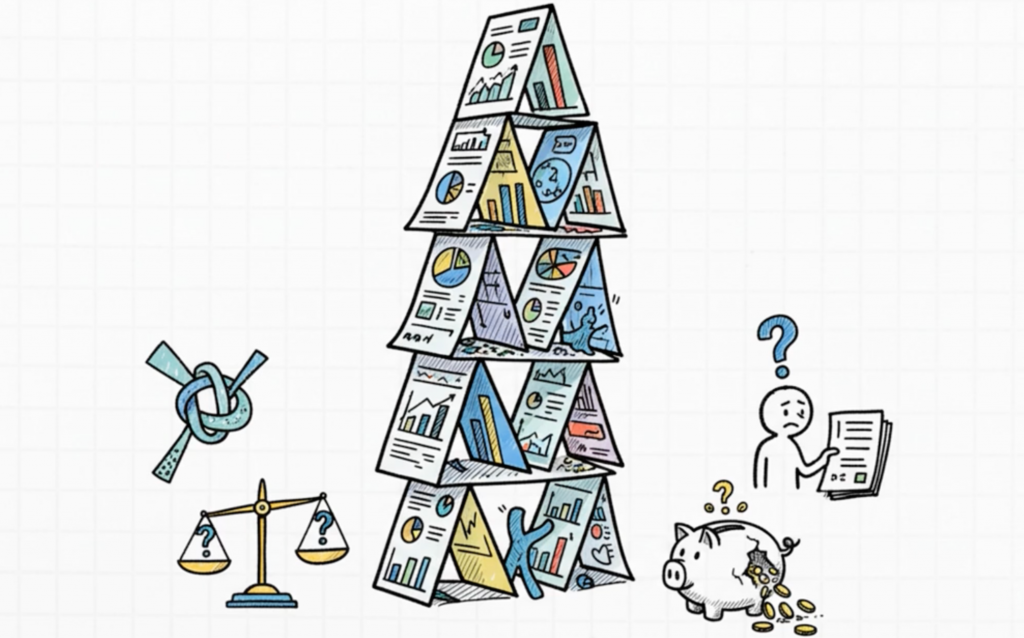

(2) 工具与口径混乱:真相被“数据自洽”的报告掩埋

更深层次的问题,来自企业内部工具栈的复杂性与口径的混乱。

同样一笔转化,GA4、Meta Ads、Shopify 可能会分别报告出三种完全不同的数据。问题不在工具,而在方法论的冲突。

结果就是,同一个事实,三个版本的真相。当数据部门、广告团队、销售团队各自使用“看起来都合理”但彼此矛盾的报告时,整个组织就陷入了无声的对抗:到底哪份数据才是真的?

这就是 “数据自洽”陷阱:每一个工具都自圆其说,但整体决策逻辑是分裂的。

(3) 人为错误与数据污染,从源头出错的归因系统

除了外部的壁垒,更致命的问题往往来自内部。

UTM 标记是归因的基础,却常常是混乱的源头。

UTM 标记,是广告流量与转化数据之间的“桥梁”。GA4 之所以能将导入的花费数据与实际访问、转化数据匹配起来,是依靠广告链接中的 UTM 参数。GA4通过 UTM 参数识别流量来源、媒介、活动,并将其与导入的成本数据匹配,从而计算出每个渠道或广告系列的真实 ROI。

如果标记方式不统一,GA4 就无法正确匹配这些数据,导致分析结果出现偏差。

UTM 标记拼写错误、漏标,可能让整个渠道的流量被误归为“直接访问”。这种人为错误在多团队、多地区的营销组织中,几乎每天都在发生。

此外,还有更隐蔽的“数据挟持”问题。有一小部分代理或团队在回传逻辑中“微调”数据,让报表看起来更优。

ROI 飙升的背后,只是归因窗口被人为延长。最终,决策者看到的是一份数据有误或经过“美化”的真相。

预算被错误引导,团队对数据的信任被逐步侵蚀。归因错误不会让你立刻亏钱,它会让你在幻觉中慢慢失血。

4、重建真相:当数据失效,组织如何找回确定性

触脉咨询认为,在数据失真的时代,最高的 ROI 不来自更好的投放,问题的核心已经不在数据本身,而来自对真相的追求。

追求真相的成本,远低于因假象而浪费的预算。

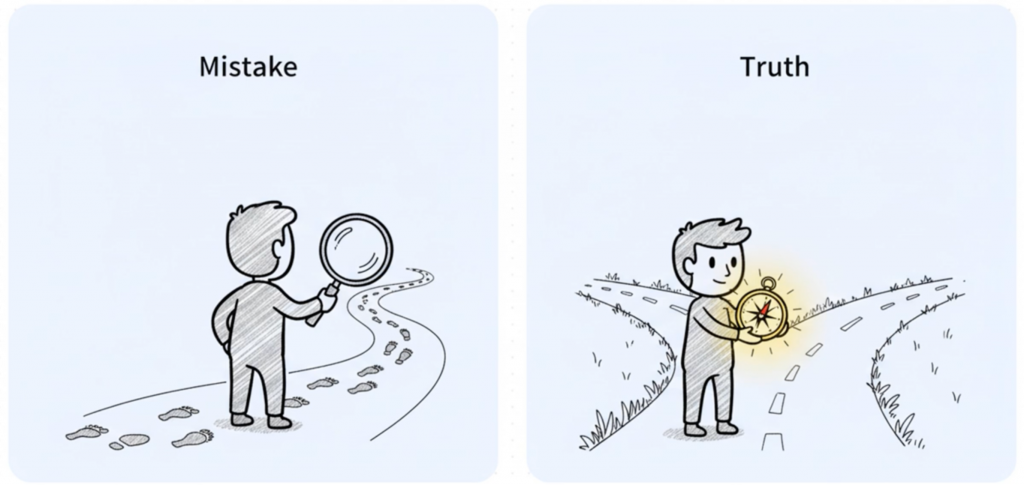

归因危机从本质上揭示了一个战略层面的问题:企业必须将增长模式从“数据驱动”(Data-Driven)升级为“真相驱动”(Truth-Driven)。

“数据驱动”的陷阱在于,它常常默许了数据中的“水分”和“失真”。

而“真相驱动”则要求决策者必须主动挑战数据表象,追溯到底层逻辑,用数据治理的投入来换取决策的确定性。

(1)报表信仰:企业在“数据幻觉”中自我安慰

很多管理者把报表当成绩效证明,而非决策工具。

当ROI成为KPI,团队就会自然选择能“报得好看”的策略,而不是“做得更真”。

表面上,一切都在增长;实际上,真相早已失焦。组织逐渐陷入“数字取悦机制”:所有人都在努力让数字好看,而不是让业务更好。

当数据被用来证明谁对,真相就成了输家。

(2)决策机制:缺乏对“证据等级”的共识

归因难,不是因为没人懂模型,而是企业从未定义“什么叫可信”。

在触脉咨询看来,增长组织的核心竞争力不在于“掌握多少数据”,而在于管理证据的能力。你需要一个清晰的“证据分层”逻辑:

- A 级:可核实事实(订单、支付、履约)

- B 级:强一致证据(多个系统验证一致)

- C 级:单系统稳定趋势

- D 级:推测性信号

报表可以漂亮,但决策只能建立在A级或B级证据之上。

这个简单的分层逻辑,能让团队在讨论中先问一句:“我们现在讨论的,是哪个等级的真相?”这句话,本身就是组织理性的重建。

(3)治理机制:从“指标驱动”到“证据驱动”

真正的数字化组织,不是用指标来驱动行为,而是用证据来校准方向。这意味着三件事:

- 指标要与证据等级绑定——越大的预算,越需要高等级证据;

- 激励要与真相质量挂钩——考核报表结果,不如考核数据可信度;

- 决策要留“反证位”——每个季度挑选三条核心结论做反向复核,保持组织的质疑力。

企业的增长,不是被数据推着走,而是被证据托着走。唯有这样,ROI 才能从幻觉变成资产。

结语

当所有报表都在告诉你“我们很好”时,那正是最需要重新审视真相的时刻。归因的未来,不在于找到完美模型,而在于建立可信机制。

因为在一个数据充满噪音的世界,能看清真相的企业,才真正拥有确定性。

真正成熟的增长组织,不是让数据驱动决策,而是让决策基于可信的数据。